「平野」と「盆地」と「台地」の違い、あなたは説明できますか?

どれも地形を表す言葉ですが、それぞれに明確な違いはあるのでしょうか。

このページを読めば「平野」と「盆地」と「台地」の違いがわかります。

広辞苑より

広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。

平野の定義

「平野」を広辞苑で調べると、

起伏が小さく、ほとんど平らで広い地表面。

広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]

とのことで、「平野」は平らで広い地形、ということがわかりました。

「平野」は大きく3種類あり、ほぼ水平な地層が広範囲に分布する「構造平野」、河川によって運ばれた泥や砂などが堆積してできた「沖積平野」、浅海底の隆起した「海岸平野」などに分けられます。

また平野は土壌が深く発達した肥沃な土地であるため、農地としても利用されやすい傾向があります。

具体的には、地表が平坦なために、農業生産の機械化が容易である点や、放畜などに必要な良質の牧草が育ちやすい環境である点などです。

盆地の定義

「盆地」を広辞苑で調べると、

周囲を山地によって囲まれる平地。

広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]

とのことで、「盆地」は周囲を山地によって囲まれた平地であることがわかりました。

盆地が形成される過程により、褶曲(しゅうきょく)盆地、断層盆地、浸食盆地の3つに分類されます。

また盆地の気候的な特徴として、昼夜および一年間の気温差が激しい他、風が弱く、降雨量も少ないことが挙げられます。

台地の定義

「台地」を広辞苑で調べると、

平野および盆地のうち一段と高い台状の地形。

広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]

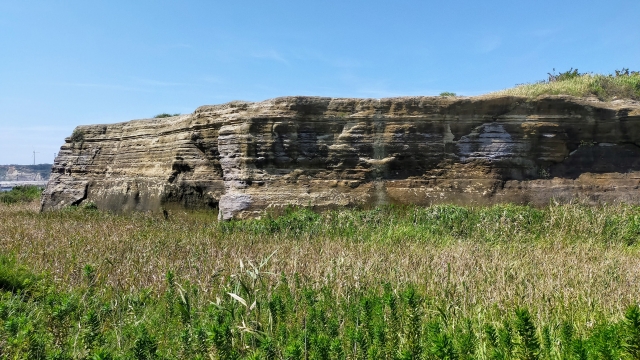

とのことで、「台地」は平地や盆地より標高が高い台状の地形であることがわかりました。

台地の多くは、河川などの浸食により上部が比較的平らになったり、いったん沈水して地層が堆積した後、再び隆起して形成されるなどしています。

日本における台地の大半は、扇状地が元となっているために水はけがよく、多くの場合、畑作地や果樹園として利用されています。

つまり「平野」と「盆地」と「台地」の違いは?

つまりそれぞれの違いは

- 平野は「平らで広い地形。」

- 盆地は「周囲を山地によって囲まれた平地」

- 台地は「平地や盆地より標高が高い台状の地形」

となり、「平野」は農地としても利用されやすい傾向があり、「盆地」は昼夜の寒暖差が激しく雨が少ない気候で、「台地」は果樹園として利用されることが多い土地、であることがわかりました。

山地と山脈の違いはこちらでまとめています。

コメント