「赤もつ」と「白もつ」の違い、あなたは説明できますか?

どちらも牛・豚などの内臓を指す言葉ですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。

このページを読めば「赤もつ」と「白もつ」の違いがわかります。

広辞苑より

広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。

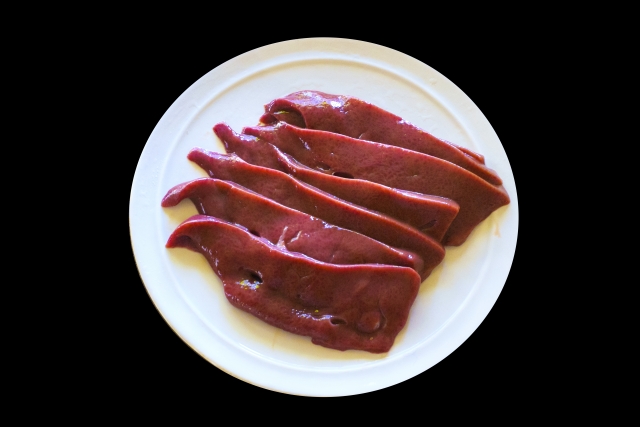

赤もつの定義

「赤もつ」は広辞苑に掲載がないためWikipedia等で調べてみたところ、鳥獣肉の臓物(ぞうもつ)の中でも、心臓(ハツ)・舌(タン)・肝臓(レバー)などの赤身の内臓を「赤もつ」と呼ぶことがわかりました。

また、赤もつは一般的に赤身肉よりカロリーは低いため、焼肉屋さんなどでは特に女性が、カロリーを抑えるために頼んだり、鉄分を多くとるためにレバーを注文されたりすることが多いようです。

また、ハツやレバーなどはあっさりしているのにお肉の味がしっかり味わえるのも人気の理由でしょう。

さらに、赤モツの1種である舌(タン)は、仙台名物の牛タンが非常に有名です。

コリコリとした歯ごたえはもちろんですが、厚みも1cmを超える厚切りのものが一般的で、ランチでも行列ができるほどのご当地料理となっています。

白もつの定義

「白もつ」についても広辞苑に掲載がないためWikipedia等を見てみたところ、「白もつ」も「赤もつ」同様に内臓を指すのですが、中でも胃や腸などの白に近い色をしている内臓を「白もつ」と呼ぶことがわかりました。

白モツには「マルチョウ・シマチョウ・シロ」など小腸や大腸の部位が多く含まれるのですが、どれも特徴は似ており、コリコリとした歯触りとトロけるような脂が上げられます。

栄養価としては、脂質が圧倒的ですが、部位によってはビタミンやミネラルが多く含まれる部位もあります。やみつきになる深い味わいが大きな特徴です。

白モツをつかった料理といえば博多もつ鍋が代表的ですが、その起源は朝鮮料理と言われていて、大陸から来て炭鉱で作業をしていた朝鮮半島の人達が、過酷な労働の後に活力源として食べていたいわゆる「ホルモン鍋」が起源の1つだと言われています。

つまり「赤もつ」と「白もつ」の違いは?

つまりそれぞれの違いは

- 赤もつは「心臓(ハツ)・舌(タン)・肝臓(レバー)などの赤身の内臓を指す呼び名」

- 白もつは「胃や腸(マルチョウ・シロ)などの白に近い色をしている内臓を指す呼び名」

となり、大きな違いは見た目の色の差である事がわかりました。

一般的なイメージとしては赤身肉より、もつの方が傷みにくいイメージがありますが、実は逆でもつは筋肉がないため、腐敗が早く進むそうです。

赤もつも白もつも鮮度が一番重要で、美味しさに直結するそうなので、食べる際は鮮度が落ちる前に最優先で食べることをおすすめします。

マルチョウとシマチョウとシロコロホルモンの違いはこちらです。

コメント