「タオル」と「手ぬぐい」の違い、あなたは説明できますか?

どちらも水をふき取るときなどに使う布製品ですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。

このページを読めば「タオル」と「手ぬぐい」の違いがわかります。

広辞苑より

広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。

タオルの定義

「タオル」を広辞苑で調べると、

主に綿製で、布面に輪奈(わな)を出した織物。保温性・保湿性・吸水性に富む。

広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]

とのことで、「タオル」は布面に輪奈を出した、保温性や吸水性に富む織物であることがわかりました。

輪奈とはタオル地とも呼ばれ、繊維を丸くループ状にする織り方のことです。

つまりタオルは、タオル地を有する繊維製品の総称、ということになります。

タオル地の特徴は吸水性や肌触りがよい点です。

一般的には、濡れたものを拭くために使ったり、または濡らして汚れをふき取ったりするためにも使われます。

また、肌触りが良いことから、人の体を拭くためにも利用されており、用途にもよって様々な製品が流通しています。

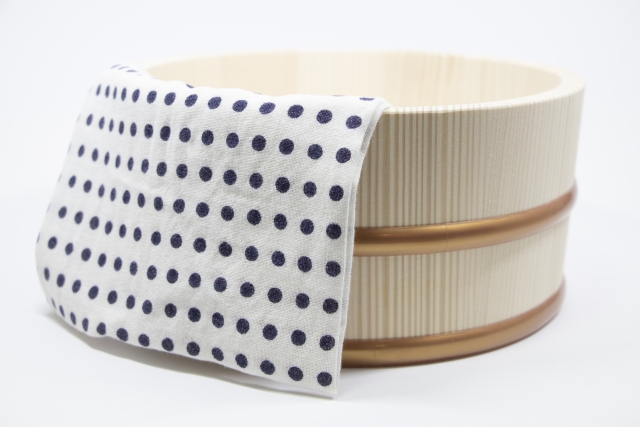

手ぬぐいの定義

「手ぬぐい」を広辞苑で調べると、

手や顔・体をぬぐうための布。ふつう一幅(ひとの)を鯨尺で3尺(約114センチメートル)ぐらいの長さに切った木綿布。古くは6尺手ぬぐいがあった。

広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]

とのことで、「手ぬぐい」は手などを拭くための木綿布であることがわかりました。

鯨尺(くじらじゃく)とは、布を計る際に使われるものさしの一種です。

手ぬぐいは一般的に、顔や手の汗や洗った後の水をふき取ったり、入浴時に体を洗ったりするため使われます。

手ぬぐいの大きさについては、時代とともに規格が変わり、現在は約90cm×35cm程度の大きさです。

また手拭の端が縫われていないのは、清潔を保つため、水切れをよくし早く乾くようにと云う工夫だとされています。

つまり「タオル」と「手ぬぐい」の違いは?

つまりそれぞれの違いは

- タオルは「タオル地を有する繊維製品の総称」

- 手ぬぐいは「端が縫われていない、手などを拭くための木綿布」

となり、「タオル」は吸水性や手触りがよく、「手ぬぐい」は水切れがよく早く乾く布製品であることがわかりました。

「布巾と雑巾」や「おしぼりとお手拭き」の違いについてもまとめています。

コメント