「ビラ」と「チラシ」と「フライヤー」の違い、あなたは説明できますか?

どちらも紙媒体の広告ですが、それぞれに明確な違いはあるのでしょうか。

このページを読めば「ビラ」と「チラシ」と「フライヤー」の違いがわかります。

広辞苑より

広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。

ビラの定義

「ビラ」を広辞苑で調べると、

宣伝広告のため、人目につく所に張り出したり通行人に配ったりする紙片。

広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]

とのことで、「ビラ」は宣伝広告のための紙片とのことが分かりました。

「ビラ」は主に1枚の紙に印刷した宣伝媒体を指し、日本語の片、枚(ひら)が名前の由来です。

演芸の世界では、古くから寄席の番組宣伝に用いられていました。

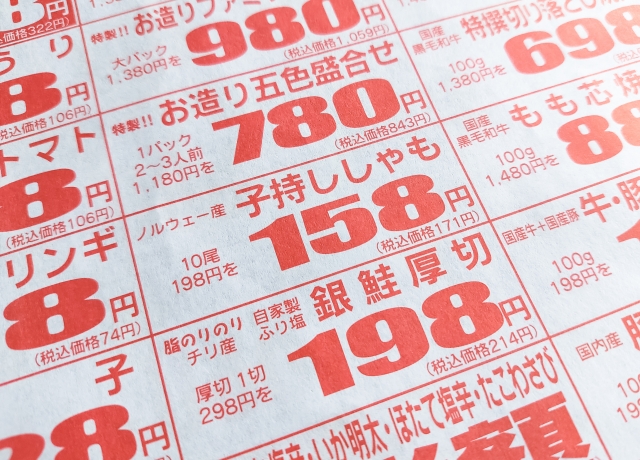

ビラは、単色刷りの薄い紙のものが多く、政治的な宣伝に用いられる場合、掲示を行うときもビラと呼ばれることがあります。

チラシの定義

「チラシ」を広辞苑で調べると、

広告のためにくばる刷物。引札。

広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]

とのことで、「チラシ」は広告のために配る刷物とのことが分かりました。

「散らすもの」から「散らし」になり、「チラシ」と呼ばれるようになりました。

チラシは、B4判やA4判の一枚刷りで、薄い紙のものが多い傾向があります。

なお、街頭などで配布されるチラシであっても、A3判などの大きなサイズが配られることがあります。

また、新聞折込チラシでは、広げた場合B2〜B1判(D2〜D1判)の大きさのものもあります。

引き札、または引札は、江戸、明治、大正時代にかけて、商店、問屋、仲買、製造販売元などの宣伝のために作られた広告チラシです。

引札は広告の歴史資料としてだけでなく、独特の色合いと大胆な図柄から、美術品としての価値もある印刷物として、各地の博物館に所蔵されるほか、展覧会も開かれています。

ちなみに、チラシはビラと呼ばれることもあります。

フライヤーの定義

「フライヤー」を広辞苑で調べると、

ちらし。ビラ。

広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]

とのことで、「フライヤー」は、チラシやビラと同じものを指すことが分かりました。

また、英語のflyerまたはflierが名前の由来とされており、飛行機やヘリコプターを用いて、空からチラシをばら撒いて配布する方法を指す場合もあります。

つまり「ビラ」と「チラシ」と「フライヤー」の違いは?

つまりそれぞれの違いは

- ビラは「宣伝広告のための紙片」

- チラシは「広告のために配る刷物」

- フライヤーは「空からチラシをばら撒いて配布する方法」

となり、どれも宣伝広告のために配る紙媒体の刷物の呼び名ですが、「フライヤー」は飛行機等で空からチラシをばら撒いて配布する方法も指すことが分かりました。

カタログとパンフレットとリーフレットの違いはこちらでまとめています。

コメント